子供の頃、誰もが一度は遊んだお手玉、懐かしい記憶が甦ります。

お手玉は伝統的な日本の昔あそびの一つですが、現代の子供達の知育や、家族のコミュニケーションにも役立ちます。

お子様と一緒にお手玉作りを楽しんでみてはいかがでしょうか?

お家にあるハギレなどを使って、手縫いで簡単に作ることができます。

基本の俵形(たわらがた)と座布団型(ざぶとんがた)の2種類の作り方をご紹介いたします。

さらに、遊び方の基本もご紹介いたします。

動画もあるのでわかりやすいですよ。

contents

お手玉の種類

お手玉には色々な形があります。

とっても簡単に出来る基本の俵形(たわら型)や、少しだけ複雑な形の座布団型(ざぶとん型)は「日本のお手玉の会」認定の国際公認規格(競技用)です。

他にも四角い(直方体)の枕型、巾着袋のようなかます型、人形型、動物型や、郷土土産(特産物や野菜)などをモチーフにした創作お手玉があります。

中でも遊びやすく、手に馴染む形は俵形か、座布団型になります。

お手玉は大きさや中身によっても手触りや、投げやすさが変わってきます!

お手玉の中身を紹介します。

お手玉の中身

お手玉の中身で昔からよく使われているものは小豆(あずき)です。

しかし穀物なので虫が心配な場合はプラスチック製の人形用ペレットを使います。

我が家で数年前に作った小豆のお手玉には今のところ問題ありません。

たまに電子レンジで20秒くらい温め、殺菌すると良いですよ。

※温めすぎると小豆が割れてしまうのと、火傷には注意です。

小豆やペレットの他には、蓮の実(はすのみ、大賀はす)、乾燥させたとうもろこし、お米、大豆、数珠玉、ソバ殻、茶の実、貝殻、フクビ、真珠の核ビーズ、BB弾などがあります。

私が子供の頃には近所の空き地に数珠玉の雑草がよく生えていたので、採ってきて母にお手玉を作ってもらったり、おままごとに使ったりしましたけど、最近はあまりみなくなりました。

※ペレットなど小さい子の誤飲には注意して下さい。

蓮の実(大賀蓮)は黒くて大豆よりも大きく、少しずっしりと重く独特な音がして珍しいのですが、なかなか手に入れることが出来ませんね。

私が個人的に好きなのはやはり小豆です。

手触りがよく、シャリシャリとした音も心地よく、バランスよく投げてキャッチが出来るような気がします。(下手ですが^^;)

次にお手玉を作る時に使う生地をご紹介します。

お手玉の生地(素材)

お手玉を作るのに昔は、子供が着れなくなったサイズオーバーの浴衣や洋服のハギレを使って作りました。

現代ではとても可愛らしいちりめんや、柄物の生地のハギレ布が市販でも売ってますので作る人によって柄の違うお手玉が出来ます。

ちりめん、リップル、ブロード、ローンなど薄手の綿素材、友禅染などの着物(シルク)

手縫いですので柔らかい生地が縫いやすいです。

私は俵型のお手玉は、長女が2才の頃に作ってあげた浴衣の生地が余っていたので使いました。

素材はリップルという生地で、子供用の浴衣や、夏のパジャマによく使われるもので、ポコポコとした凹凸がある綿100%の生地です。

和風でかわいいですよね。

座布団型はソレイアードという、南フランスの生地で洋風に仕上げました。

洋風の生地もオシャレに仕上がります。

それでは、俵形と座布団型のお手玉の作り方を順番にご紹介します。

俵型お手玉の作り方

たわら型のお手玉は縫うところが少なく直線縫いなので、とっても簡単に出来ます。

小学生のお子さんでもなみ縫いの練習がてら作ることが出来ますよ。

子供(小学校低学年以下)の手に握りやすい大きさと重さを試行錯誤しました。

大人の私もこのサイズで大丈夫でした、あまり大きすぎない方が扱いやすかったです。

たわら型お手玉の材料

・布 16cm×10cm 縫い代(1cm)も含みます。

・手縫い糸

・手縫い針

・あずき 40g (計りがない場合は大さじ3弱です。)

たわら型お手玉の作り方

1、布を16cm×10cmに裁断します。

2、16cmの辺を中表(表側を内側にして)に半分に折ります。

3、手縫い糸を一本どりで玉結びをします。

4、二枚合わせた10cmの辺を、縫い代8mmで縫います。最後は玉止めします。

5、今度は手縫い糸を2本どりにします。(糸を半分にして2本共に玉結びをします)

6、筒状になった片側を縫い代1cmのところをなみ縫いで一周縫います。

7、そのまま絞り、その糸で3回くるくると巻き、最後は布の中に針を通したら玉止めします。

8、表に返します。

9、あずきを40g計ります。計りがない場合は大さじ3弱です。

10、表に返した布にあずきを入れます。

11、片側を縫い代1cmでなみ縫いします。

糸は二本どりです。

この時、布の裏側から針を通し始めてください。

12、一周縫ったら、縫ったところを内側へ折ります。

13、そのまま、ゆっくりと糸をひき絞ります。

14、最後は×に縫いとじ、玉止めをしたらひとすくいしてから糸を切ります。

俵型お手玉の出来上がり〜

3つか4つ作っておくといいですよ。

※小豆は反対側もなみ縫いをした後に入れたほうが作りやすいです

たわら型お手玉の作り方の動画

YouTubeに作り方の動画をアップロードしました。

ぜひご覧になってください。

次に、座布団型お手玉の作り方をご紹介します。

座布団型お手玉の作り方

この形は4枚はぎなので単色または二色、四色とお好みの布の組み合わせで作ってください。

今回私は、あえて洋風にソレイアードの布を使ってみました。

俵形と比べると、少々複雑そうなのですが、作ってみると意外と簡単に出来ます。

こちらも手縫いで作ります。

ざぶとん型お手玉の材料

2枚ずつ色違いにしましたがお好みで変えて下さい。

紺色の生地はブロードです。

- 9cm×4.5cmの布 4枚

- 手縫い糸

- 手縫い針

- あずき 40g (計りがない場合は大さじ3弱です。)

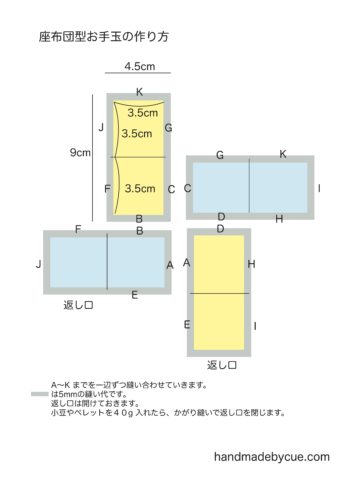

ざぶとん型お手玉の作り方

1、9cm×4.5cmの布を4枚用意します。お好みで布の柄は組み合わせてください。

2、縫い代5mmのところと中心にチャコペンで印を付けます。

3、上の画像を参考にA〜Kまでを一辺ずつ縫い合わせていきます。

二つのパーツをまずは作ります。

二つを合わせます。柄が互い違いになるようにします。ここが少しややこしいです。

4、一ヶ所返し口を開けて出来上がるとこんな形に。

5、返し口から、表に返します。

6、あずきまたはペレットを40g測って入れます。

7、あずきを返し口から入れたら、

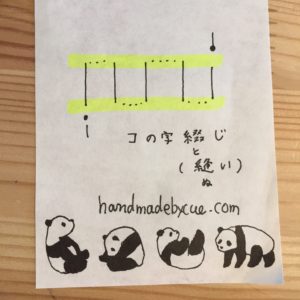

コの字縫い(コの字綴じ)で縫い閉じます。

最後に玉止めをした後もうひと針、布を少しすくってからハサミで切ると、糸の端が目立たなくなりますよ。

完成、座布団型お手玉の出来上がり〜

それでは、実際に遊んでみましょう。

お手玉が上手になる為の練習方法

小学生よりも小さなお子さんの場合は、ママと交互に投げて渡すだけでも楽しめますよ。

1、まずは右手(利き手)に1つお手玉を持って頭の高さまで投げてみます。ちゃんと元の手のひらに落ちるように、何度か繰り返します。

2、次は反対側の手のひらにお手玉を1つ持って、また頭の高さまで投げます。繰り返します。

ここまででも小さな子供には意外と難しいかもしれません。手首のスナップを効かせて、毎回同じように投げれるようになるまで練習です。

3、次は一つのお手玉を右から左へ、顔の前を通って弧を描くように、右左右を繰り返します。リズミカルに右左右と繰り返します。

4、ここからは両手にお手玉を1つずつ持ちます。

最初に、右を真上に投げて右の手のひらに落とします。

右が落ちたら左も同じように投げます。繰り返します。

5、今度は右をあげたら、すかさず左もあげます。タタンと右左の手のひらに順番に落ちます。繰り返します。

6、左側からも同じように繰り返します。

さてここからが難しくなってきます。

7、先ほどの5、6の動きとタイミングで今度は右の玉を左へ、弧を描くようにあげたと思ったら、すかさず左も右へ

ここまでくるとなんとなくお手玉が上手そうに見えるようになってきます。

子供ならもうこれでも充分人気者になれそう。

でもまだまだ3つに挑戦しますよ。

8、右に2つ玉を持ち、左に1つ

先ほどの右から左の応用で、タッタッタッ(右左右)と投げてタタっと左で2つ取るんですが。

右左右で最後は右に1つ、左に2つを持っている状態です。

9、左側からもできるように練習します。

ここまでできたらあとは時間の問題?!

10、右左右左と回数を増やしていきます。

この先はYouTubeで詳しく教えてくれている動画がありましたので貼っておきます。

お手玉と言うよりジャグリングかもしれませんけど、同じようなものなので参考にしてください。

すごいですね。

こんなに上手にできるようになったら、楽しいでしょうね〜

お正月は子供と一緒に昔あそびを楽しもう

お手玉の他にも日本の昔遊びは色々ありますが、最近はパパママも忙しく中々一緒に遊ぶ機会も教えてあげる機会も無くなってますよね。

もちろんSwitchやプレステなどのTVゲームを一緒にやってあげるのもいいのですが、お正月には大人も童心に帰って子供と一緒にお手玉やけん玉などの昔遊びを楽しんでみてはいかがでしょうか?

意外と大人の方が夢中になってしまうなんて事もあるあるです^^

あやとり紐は簡単に作れますし、ブンブンごま(ビュンビュンコマ)も牛乳パックや厚紙とタコ糸で簡単に出来ますよ。

おしまいに

お手玉は大人も子供も気軽に楽しめますね。

心を落ち着かせてくれる癒し効果もあるそうです。

とっても簡単でハギレとあずきがあればできますのでぜひ作って見てくださいね。

最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。